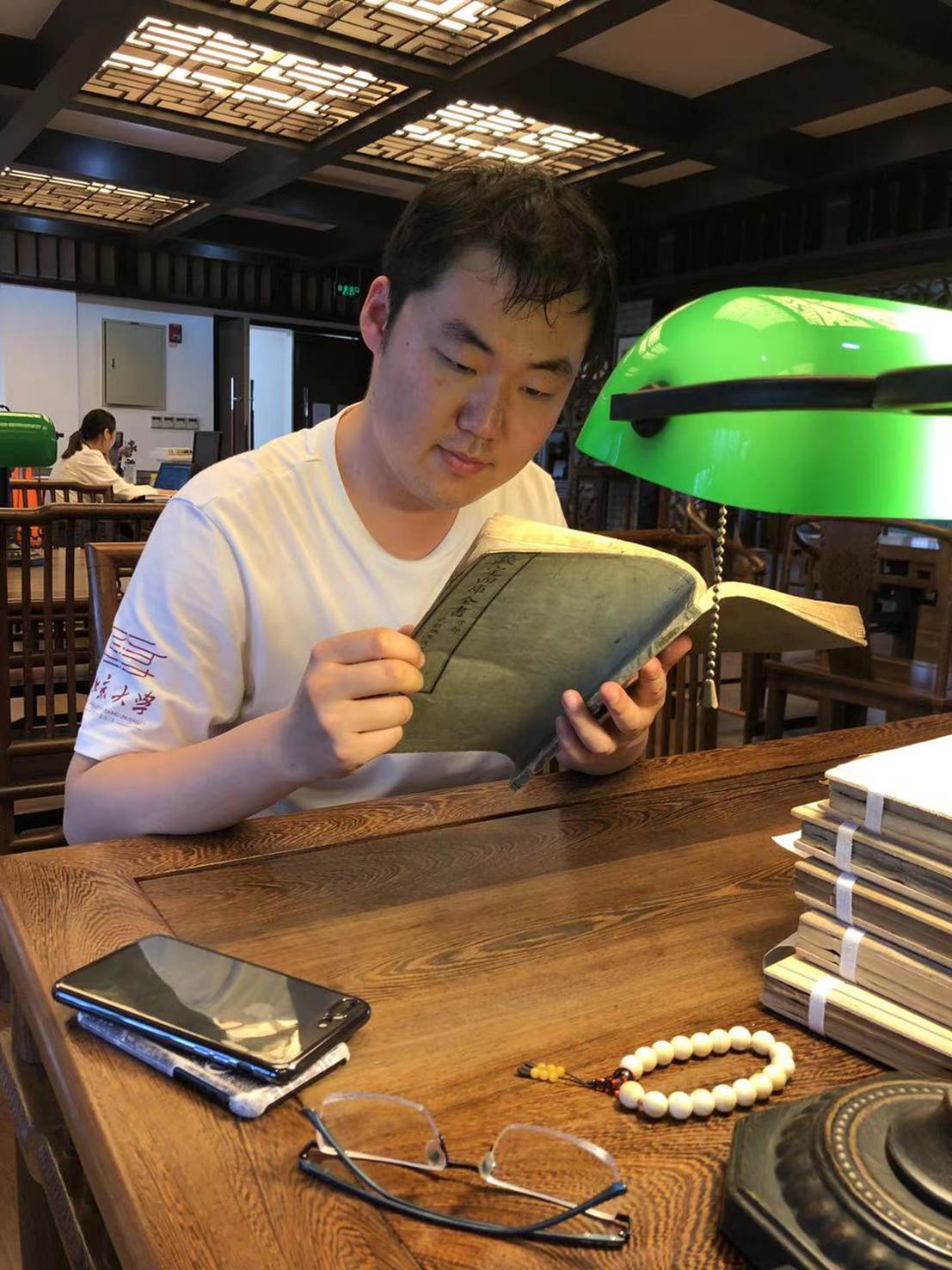

张鸿鸣,山东泰安人。2013年考入山东大学法学院,2014年考试转入山东大学尼山学堂学习。2017年推荐免试进入北京大学中文系古典文献学专业攻读硕士。2020年考取北京大学中文系古典文献专业博士生。

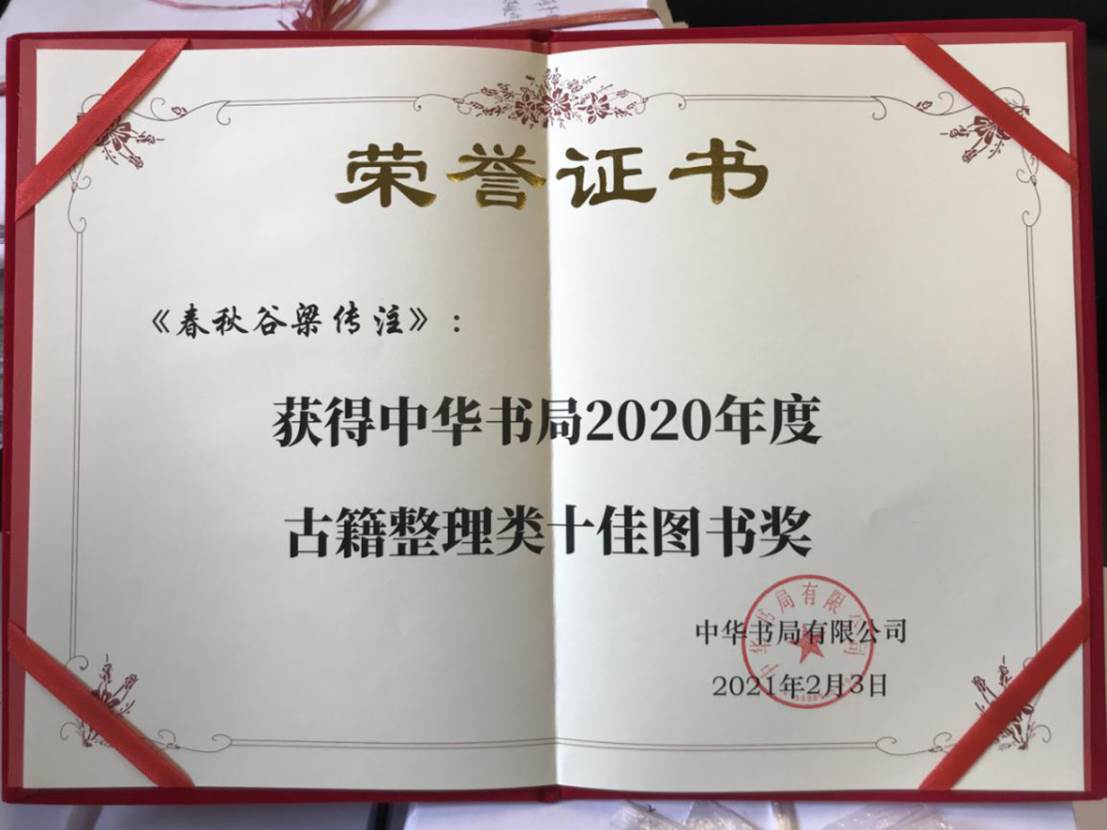

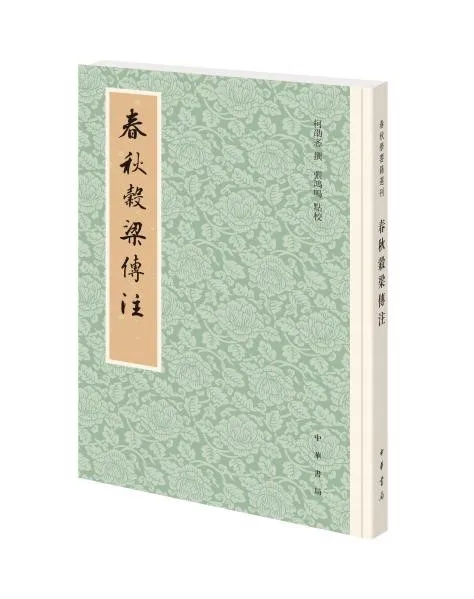

由张鸿鸣同学点校的柯劭忞《春秋榖梁传注》获中华书局2020年度古籍整理类十佳图书奖,这是尼山学堂学生获得的第一项高层次学术成果奖。

学堂特于2月3日与2月8日组织了对张鸿鸣同学的线上采访,由他讲述了在学堂的学习经历、感受、收获,硕博阶段的求学历程以及整理《春秋榖梁传注》的缘起、过程与收获。张鸿鸣同学的求学历程既充分展现了尼山学堂的育人特色与育人成果,又引导和鼓励尼山学子以优秀同学为榜样,努力读书,勤奋治学,为传承弘扬中华优秀传统文化做出坚实的贡献。

张鸿鸣同学点校的柯劭忞《春秋榖梁传注》获中华书局2020年度古籍整理类十佳图书奖

01

Q:先请学长讲述一下来学堂之前的学习经历,为什么会想到来学堂?学长现在的专业是古典文献专业,那么选择古典文献专业是在来到学堂之前,还是来到学堂之后,为什么会选择这个专业作为自己深造的目标?

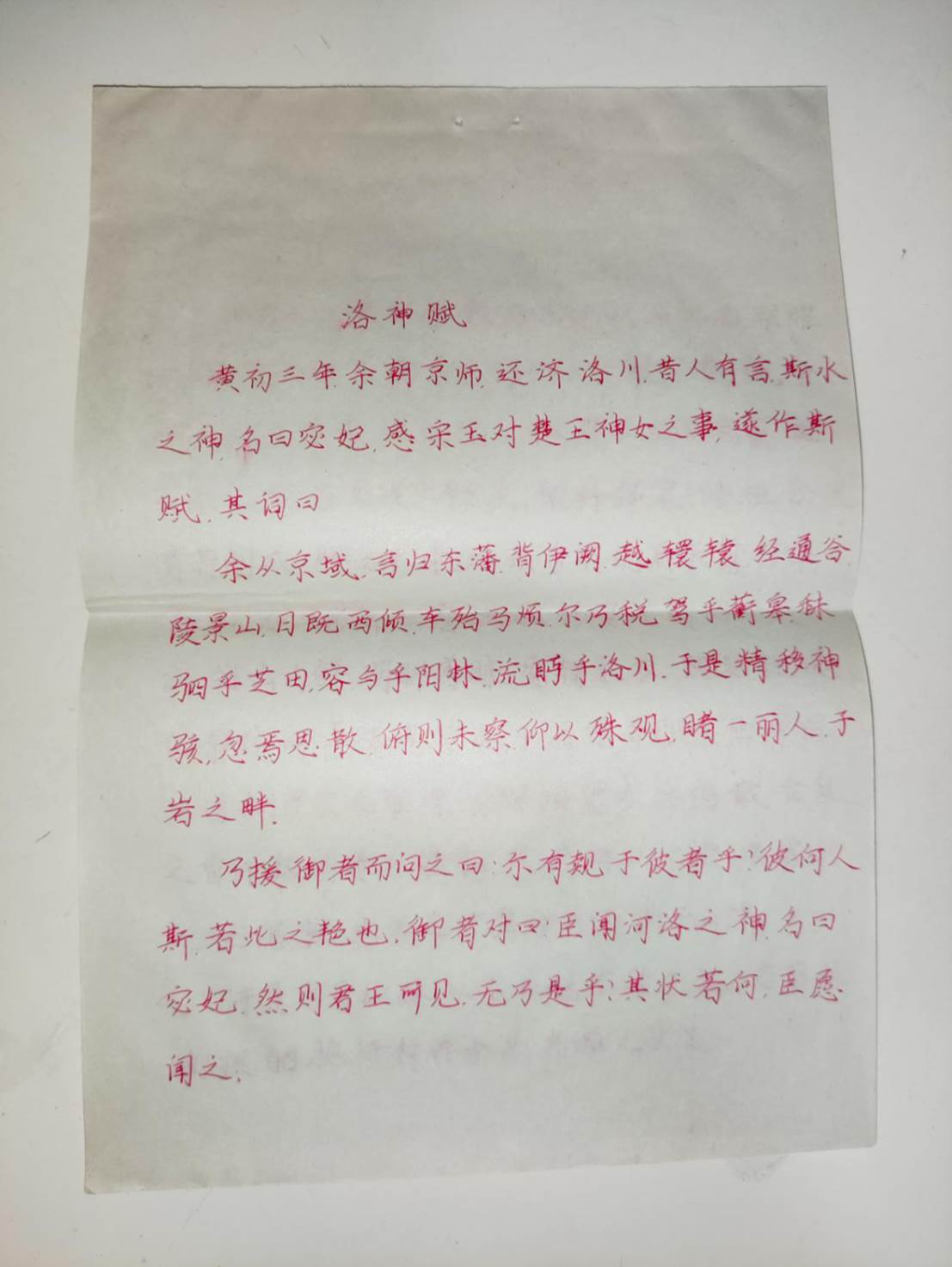

A:我其实在高考之前就知道有尼山学堂。在高中阶段,我喜欢的是古代文学,特别喜欢南北朝的骈文,自己也背了一些,像庾信的大部分赋我都能背过。但是在高考的时候,因为我是理科生,一般大学的文学或历史专业都是不招理科生的。当时我父亲在网上看到山大尼山学堂的消息,就拿给我看,当时就把尼山学堂作为一个目标吧。考入山大之后,在法学院学习了一年,其实法学也很有意思,但是对于我来说,没有文史专业那么有意思,所以那时候看到尼山学堂的招生通知,就毫不犹豫地报了名。现在说起来都是笑话了,我知道的学堂的第一个老师,是刘心明老师,当时都不知道杜老师。怎么知道刘心明老师的呢?大一下学期的时候,有个学院办了个比赛,跟汉字有关的,也有一些文史的内容。到了决赛的时候,请来的评委有刘心明老师。当时比赛结束之后,就在洪家楼食堂门口,我追上刘老师聊了一会儿。具体聊的什么已经想不起来了,但是肯定是说自己想考尼山学堂,刘老师给了我一些鼓励。

高中时手抄《洛神赋》

刚进入学堂的时候,其实非常懵懂,也不知道什么叫古文献,当时就只知道有古代文学专业,不知道还有古文献这么个专业。进入学堂之后,通过上课,逐渐知道了还有文献这样一个专业。后来就感觉自己的性格可能还是更适合文献这样更朴实的,理论性不是太强的专业。大概到了大三,就自己拿定主意要选择文献学作为自己的专业。选择文献学的原因,一方面是个人性格,不是太擅长需要理论的专业,更喜欢实践性强、比较朴实的研究方式,另一方面是文献学中追踪线索的研究能带来一种破案似的快感。比如我记得大二的时候杜老师有一次课,讲《尚书注疏》里两个字的讹误,通过汇校,很清晰的展示出从宋代到清代这两个字是怎么讹变过来的。当把所有的材料都摆在桌面上,梳理这个历史的脉络,是很神奇的一种感觉。后来参与杜老师主持的《清人著述总目》覆校,同样也是这种感觉。有时候真的是大半天就沉浸在追踪线索、考察信息的快感中,有些条目做到最后不光能把现在著录的错给纠正过来,还能弄清楚为什么会出现这样的错误,在之前的书目中是怎么一步步错成现在的样子的。在这个梳理的过程中,发现各个书目的特点,有时候也能揣摩这些书目编纂者的一些想法和心境。在大量的信息查对中,这种有意思的发现当然不是每天都有,但每发现一个有意思的例子,就足够兴奋好久。这虽然都是文献中一些很细微、很小的点,但是这些点特别吸引我。所以后来推免,包括读博,一直都是把文献当作自己热爱的专业。

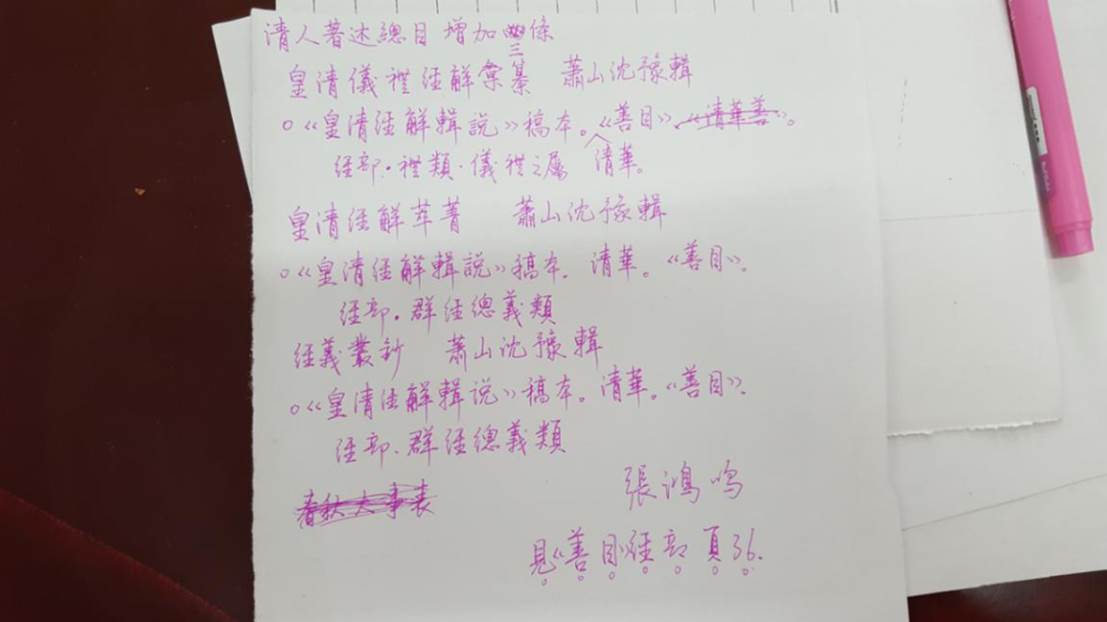

参与杜老师主持的《清人著述总目》覆校

Q:请您简单叙述一下在尼山学堂的学习经历,以及学堂的培养方法对您学术取向、方法的塑造的影响。

A:在尼山学堂的学习,首先当然是完成各项课程,完成学年论文,同时也参加了一些学术实践,比如《清人著述总目》的覆校,《郑天挺日记》的审校等。我觉得尼山学堂的课程设置很大的一个特色就是有很多原典导读课。密集的导读课培养了大家阅读原典的能力,培养了大家抓住线索,分析信息,解决问题的能力。比如我印象很深的是杜老师讲《四库总目》,除了概括的介绍之外,就是挑选重要的提要大家一起,一句一句的读,碰到里头提到的人,里头引用的文字,里头提到的历史事件,大家分头去查,看看到底是怎么回事,馆臣的说法是不是正确。其实一个学期的《四库总目》导读也读不了几篇提要,但这种查考的功夫非常的锻炼人,让人很有收获。还有刘晓东先生讲《礼记》导读,教材是朱彬的《礼记训纂》,授课方式也是刘先生带着我们读。在讲课过程当中,刘先生就手持一部《礼记训纂》,礼制礼器、音韵训诂,娓娓道来,引人入胜。再比如胡新生老师讲《仪礼》导读,也是从《士冠礼》开始,一句一句、一个仪节一个仪节的细读,课程中还给我们布置了一个作业,让我们根据《士昏礼》的经注,画出婚礼的时候夫妻二人面前席子上各种器皿摆放的图(当然前代礼学家画过好几种,胡老师也提示我们可以参考,可以对比,看看哪一种更加合理)。其实胡老师这门课也就读了《士冠》《士昏》两篇,就临近期末了,剩下的篇目只好略说,但是通过这种细读,同学们大致也就掌握了《仪礼》的内容、读法、参考书等知识。以后研究如果用到,就可以自己查考。现在看来,这些文本细读和针对性的训练,除了给人以扎实的基础知识外,还培养了研究、考证的基本能力。我感觉,经过尼山学堂的系统训练,同学们基本都能获得很好的学术史的素养和阅读、分析原始材料的能力,这是非常重要的。在此基础上,无论是从事文献学研究,还是去做文学、哲学的研究,研究成果都将扎实可信。

2019年在杭州访书

在尼山学堂学习的另一大节目就是一年一度的论文报告会。论文报告会要求我们提交一篇比较正式的学术论文,题目自选,学堂会请该领域的专家进行指导。论文报告会的好处是让我很早就接触了如何撰写学术论文。学年论文的选题完全是自己选的,找材料、论证主要都是靠自己,这样其实不管最后论文写得是不是好,这个过程本身就锻炼了发现问题、寻找材料、解决问题的能力。我在尼山学堂经历了两次论文报告会,第一次提交的论文是谈《说文》中的省声字的,第二次提交的论文是研究《楚辞补注》中引用的《文选》五臣注的。现在看来这两篇论文写得其实都很肤浅,有些结论还值得再探讨,但是通过撰写这两篇论文,我感觉自己的写作能力、表达能力都有了提高。为什么论文报告会还锻炼表达能力呢?因为在报告会上,要在规定的时间之内,面对老师和同学们,把自己的论文讲清楚,特别是要把创新点、亮点讲出来。这就要思考,在有限的时间内如何表达,怎么安排时间,要重点讲哪些内容,哪些内容可以省略。这一过程其实也是自己在复查这篇论文,到底有没有新的见解。我常记得杜老师说过这样一句话:“学问之道,详人所略,略人所详。”详人所略才能有新的见解,文章才能有本身的价值。而略人所详,才能让文章和表述都清晰干净,不浪费别人的时间。

Q:请您再讲一个(或几个)在山东大学学习期间记忆深刻的母校故事。

A:在山大这四年,记忆深刻的事儿太多了,老师们,同学们,都好像还是上周的事儿一样。有一件游学期间的事儿,我印象很深。2015年学堂去西安和北京游学。在西安的时候我们去了西安碑林。在西安碑林门口,大家聚集在一起,杜老师给大家讲开成石经在嘉靖年间关中大地震中遭遇了损坏,然后当地的府学是如何补刻的,然后当地的碑帖商又如何将原拓与补刻的拓本剪裱在一起,导致有的学者用开成石经的时候就混淆了原刻和补刻的文字。然后等大家都进去参观,杜老师在陈列开成石经的展室看了好久,并且拿出他随身携带的那个小本本,把明代人补刻石碑上的千字文编号都抄了下来。后来杜老师跟我们说,通过实地考察,对明代人补刻的开成石经有了更直观的认识,并且发现之前书上记载补字主事者的名字都是不准确的,这次是明明白白看到石碑上刻的名字了。在西安的时候,我在西安古籍书店买了几本线装书,都是普通的《四部丛刊》《四部备要》,其中有一部是《四部丛刊》影印宋本《毛诗故训传》。在从西安到北京的火车上,我把这几本书拿给杜老师看。杜老师就翻着那套《四部丛刊》本的《毛诗故训传》,给我们讲上面的藏书印都是属于哪些藏书家,这些藏书家藏书聚散的历史,还有这部宋本《毛诗故训传》的递藏。这么一部普通的民国时期的线装书,在杜老师的手中,就能讲出一连串有趣的故事。也就在这个时候,我开始对线装书和古籍版本学产生了浓厚的兴趣。杜老师带着同学们游学,绝不仅仅是走马观花,看个热闹,而是随时随地给同学们传道受业,随时随地能够发现新的知识。2019年夏天,我跟随李更老师,与北京大学中文系古文献专业的本科生同学们又去西安碑林,走到开成石经展室的时候,我就把从杜老师那里学到的关于开成石经的知识又给同学们讲了一遍,同学们都感到很有兴趣。尼山学堂的游学活动,是高质量的学术活动,每次都使我受益匪浅。

2015年游学途中与杜老师在陕西历史博物馆的合影

2016年年初,当时还在寒假期间,我留在项目组参加《清人著述总目》的覆校。项目组的气氛非常好,大家往往都是带食品、水果来,一起分着吃。有同学带来了烧鸡,杜老师和师母程老师带回家去,蒸好撕好,第二天带来项目组,杜老师就提着塑料袋,给每个人分烧鸡吃。当时的场景,历历犹在眼前。还有,当时每天晚饭后杜老师的习惯是要散步半个小时,我们几个同学也就随侍左右。杜老师讲过一个故事,我记得就是走到老晶体所北面那条路上的时候讲的。杜老师说黄季刚先生带学生,让学生背书,殷石臞先生都是很快就背过了,黄耀先(焯)先生就背的最慢,但是后来黄焯先生不也成了大家了吗?可见做文史的研究,不要求一定要多么聪明,只要下苦功夫,总能取得成果。我一直自觉驽钝,常想起杜老师讲的这番话自勉。还记得有一次,应该是大三的时候,在知新楼B座前跟刘心明老师谈话,同时在场的还有任哨奇学长。刘老师一手持香烟,娓娓道来。刘老师说,论文有三个层次:第一个层次是创新,完全有新的见解,推进学术进步。这个层次非常难。退一步的层次是钩沉,即这个问题有争议,而通过研究证明某一派说法是正确的。如果这两部分都做不到,再退一步,就是研究综述。提不出新见解,把现有研究梳理清楚,也是可以的。除了谈了论文,刘老师还提醒我们要充分重视理论,尽可能读一点西方理论著作,比如《金枝》。说完,刘老师掏出一个便携式不锈钢带盖儿的烟灰缸,把烟蒂按进去掐灭,揣兜里就进教室上课了。说来惭愧,《金枝》这本书到现在我也没看,但是刘老师谈的“论文三层次”,我却时常回想起。在山大难忘的记忆太多了,真说起来一时半会说不完,就说这几件事吧。

02

Q:请学长讲述一下自己在硕博阶段的求学历程。

A:2017年,我进入北大中文系,跟随顾歆艺老师读硕士。顾老师脾气非常好,不会直接要求我必须要读什么书,做什么工作。总是在聊天的时候,给我一些提点和引导。比如问我最近在做什么,看了什么书,然后顾老师就会提示说哪本书不错,或者某一学者有不错的研究成果,可以看一下。在读硕士期间,除了完成学校规定的课程之外,业余也做了一点微小的工作,比如参与《四库全书总目·经部》的点校,点校柯劭忞《穀梁传注》等。我觉得无论是本科阶段还是研究生阶段,认真上课都是很重要的。我记得刚开始读研的时候,学期开始要选课,顾老师就跟我说,不要把眼光局限在文献专业、中文系内部,看看历史系、考古文博学院有什么好课,都不妨去听听,一定要打开眼界,不能把自己限制住。认真上课不是说每节课记多少笔记,期末合上书一背就完了,而在于在上课的过程当中要紧跟老师的思路,学到新的知识与方法。特别是研究生阶段的课程,有些课程中已经涉及到一些比较新的学术研究成果,或者一些比较新颖的学术方法,认真上课,了解、掌握新的知识和方法,对自己的研究,是很有用的。比如在读硕士阶段选修的刘玉才老师的石刻文献学的课程,就涉及了一些汉学家对早期刻石的研究,课后找书来读,感到很有启发性。再比如选修的程苏东老师的写抄本时代文献研究的课程,里面对于早期文本和钞本的一些研究,都非常的新,认真学习之后得到很大的启发。我感觉在读研阶段还是要充分重视课上的学习,不能说自己有个小的研究方向就躲进小楼成一统。还是应该打开眼界,保持学习的状态。我在开始读硕士的时候就打定主意要考博。在读硕士期间,有幸给刘玉才老师当助教,刘老师给了我很多教诲与帮助。2020年考博时考上了刘玉才老师的博士,现在在读。

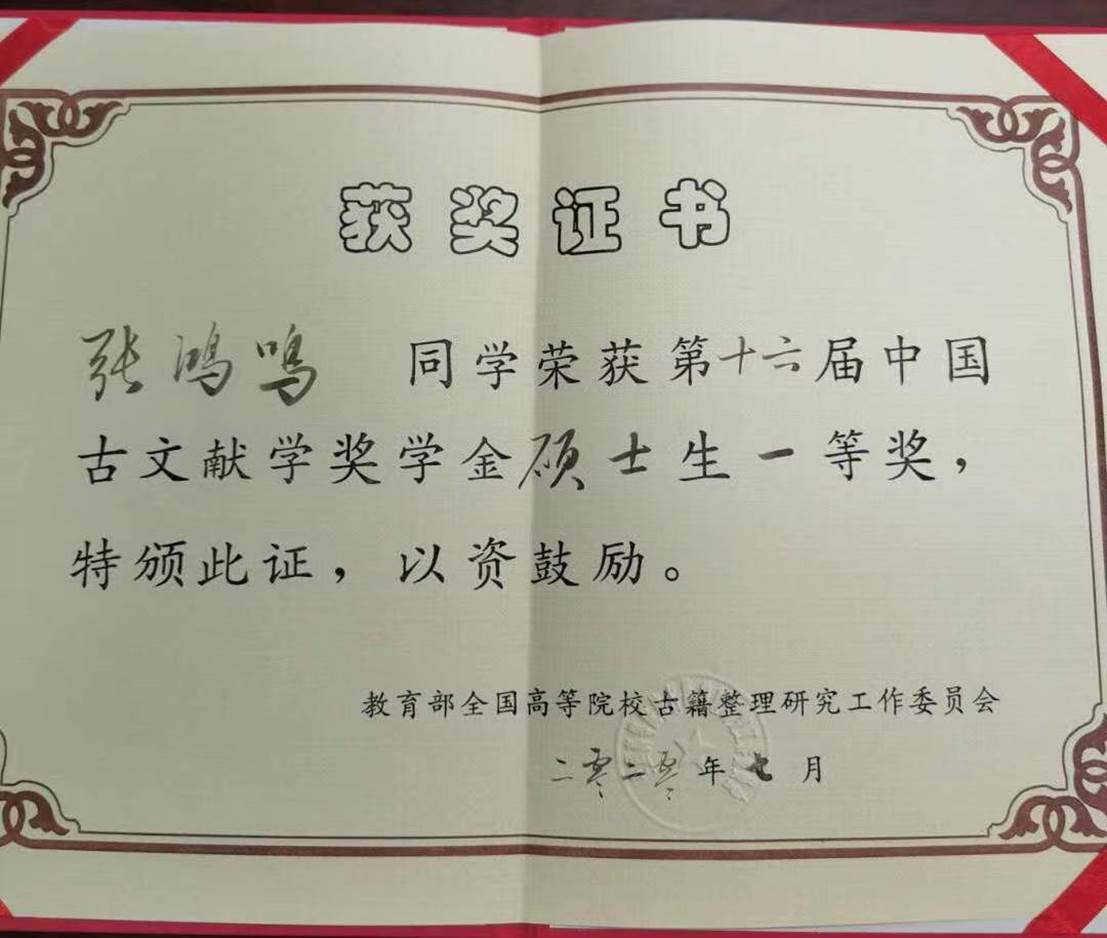

张鸿鸣同学荣获第十六届中国古文献学奖学金硕士生一等奖

柯劭忞撰 张鸿鸣点校《春秋穀梁传注》

(中华书局2020年版)

Q:请学长分享一些整理点校《春秋榖梁传注》的经历。

A:整理柯劭忞《春秋穀梁传注》,其实是很偶然的一个机缘。2017年夏天,大四快毕业的时候,读了辛德勇老师的《制造汉武帝》,里面提到柯劭忞《穀梁传注》这个书,并且提到《山东文献集成》影印的不是最好的本子。因为书里提到了《山东文献集成》,我就特别留意了一下,去孔夫子旧书网上一搜,居然搜出来了《制造汉武帝》里说的比较好的后印定本,当时就买下来了,花了不到两千块钱。到手之后就想,有价值的书应该公布给大家看,就跟杜老师请示,是不是可以用项目组的扫描仪把这书扫描了。杜老师非常支持。于是我就把这书扫描之后给了书格网,书格网就公布出来了(后来知道,我应该是第一个把自己藏书挂在书格网上的人)。扫描之后这书就有了电子版,我打印了前两卷出来。暑假期间,我留在学校继续校《清人著述总目》,每天早上去项目组之前,就点一两页,然后核对一下里面的引文。当时是因为读了乔秀岩先生《古籍整理的理论与实践》,非常佩服,想着自己也锻炼一下点书的能力,其实是选《穀梁传注》作为一个练习。当时大概点了一卷多一点。后来到北大读书,研一的时候,季晓冬师兄、唐明山兄和广西师大的马艳超编辑,我们几个人商量着一起影印一些学术书籍,起了个名字叫《蛾术丛书》,《穀梁传注》就是影印的第一种。当时影印的时候,我们觉得单纯影印,技术难度太低,显不出学术性来,就商量着给全书做一个校勘记,排印附在影印内容的后面。然后我跟季晓冬师兄、清华大学张琦兄,我们三个人每人分了五卷,校《穀梁传注》。

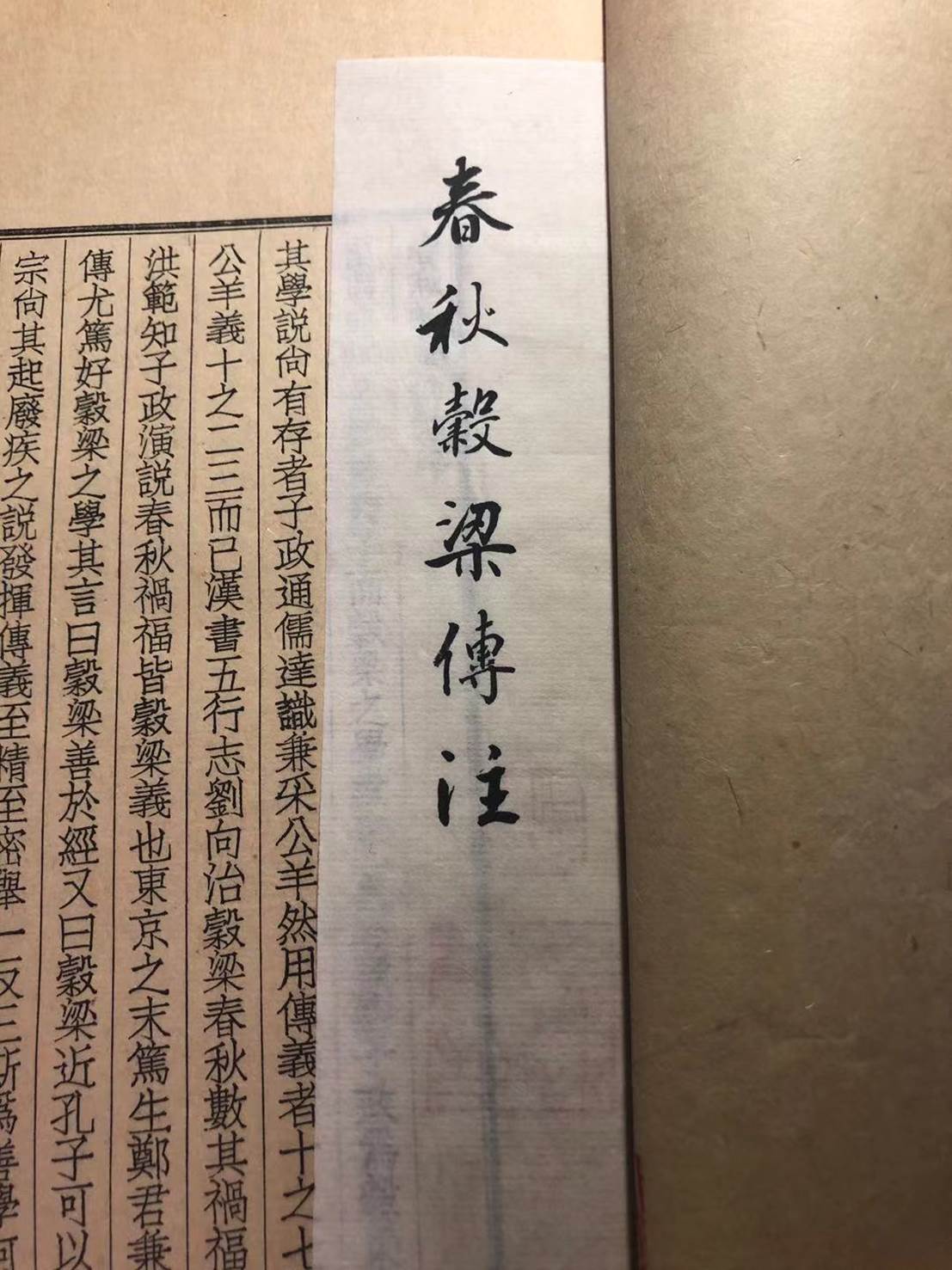

刘晓东先生为《春秋穀梁传注》题写的签条

校的时候发现这书排印问题很大,错字不少。后来影印本出版之后,中华书局朱兆虎老师约我点校全书。当时我还有点嘀咕,不自信能够胜任。后来仔细点校了两卷,向书局提交了样稿,通过书局老师们的检验,点校的工作就这么定下来了。点校的过程中,下了不少的功夫。当然由于我水平有限,书出版之后也不断有师友指出其中的错误,非常感谢,也非常惭愧。在点书过程当中,得到了很多师友的指点和帮助。刘晓东先生为本书赐题书签,许多师友在出版前帮助审查了稿件,都是应该铭记的。特别应该提出,尼山学堂毕业的康博文同学(现在复旦大学读研)帮我审读了两卷,看出来不少硬伤。可见,学堂毕业的同学,对原典的阅读和感觉真的是强。谈一点整理工作的教训,希望能供大家参考。点校的时候一定不能过于相信数据库,还是应该细读文意,多查几本书。比如在校勘记中我就犯了一个错误,就是太相信数据库了,原始出处的书数据库没收,数据库里那句话是转引来的。相信数据库,偷懒没多查查,犯了错误。2020年12月,《穀梁传注》获得了中华书局2020年度古籍整理类十佳图书奖,非常惭愧,也非常感谢各位师友的提携和帮助。

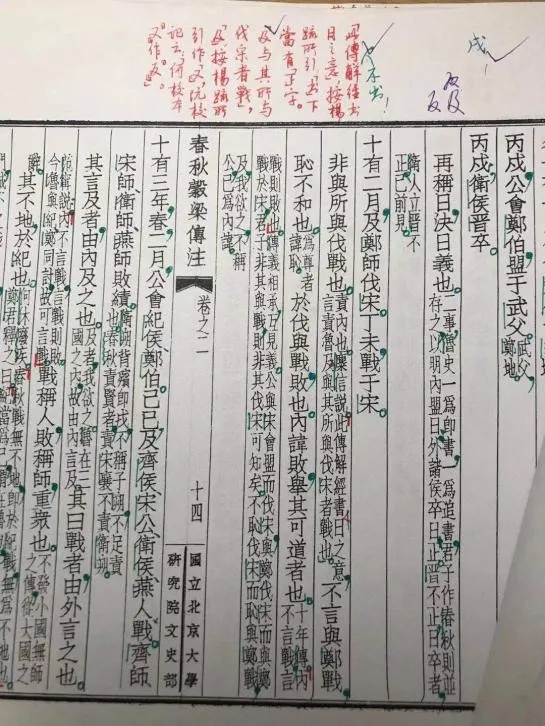

《春秋穀梁传注》的点校底稿

03

Q:再请学长聊一聊您未来的治学方向。

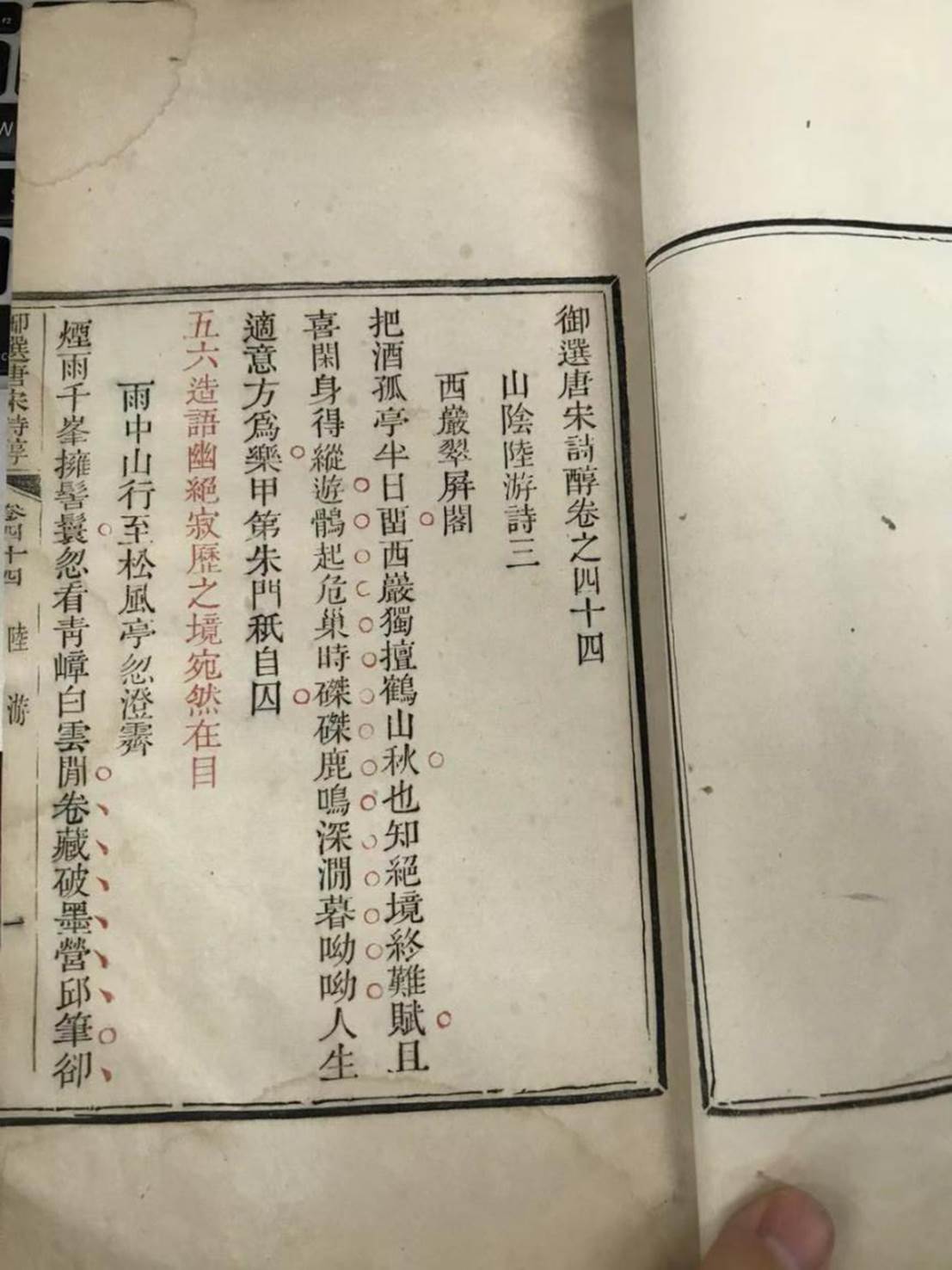

A:目前我的兴趣主要集中在古籍版本学、经学文献和金石学方面。之所以对古籍版本产生兴趣,其实是因为本科的时候受杜老师的影响,自己买一点线装书。记得读大四的时候,那时候差不多刚开始买线装书。之前就听杜老师讲过他很多年前在南京买过两本活字套色的《御选唐宋诗醇》的零本,邵懿辰著录过,非常稀罕。杜老师说过我就记在心里了,后来在孔夫子旧书网上正好碰到这么一本零本,我就以不太贵的价钱拍了下来,拿给杜老师看。杜老师很高兴。因为要买书,而买书自然就要知道版本的好坏,进而就对古籍版本学产生了比较大的兴趣,后来认真学习了黄永年先生的《古籍版本学》《清代版本图录》等书,也学习了《中国版刻图录》,在古籍版本方面也写过几篇肤浅的文章。

《御选唐宋诗醇》书影

我感觉现在做版本学的研究条件太好了。现在的条件相对于清代和民国时期,是好太多了。清代藏书家一生能见到的书有限,大致就限于自己过手的书和友朋的藏书。但是现在随着各种大图录的出版,还有古籍普查、古籍的数字化,我们现在想看看宋元版长什么样子相对就简单了很多,也有把善本放在一起对比版本的机会。这在之前是比较困难的。比如天禄琳琅后编书里,有些当时著录的宋版,现在看来其实就是《通志堂经解》的零种,刷印的时候板子上垫了纸,正好遮住了版心下头的“通志堂”三个字。现在我们鉴定这种版本,只需要从网上找到《通志堂经解》的电子版,一对就知道是同版,哈佛燕京图书馆已经把整套的《通志堂经解》数字化公布了。现在的版本比对条件,对于版本的鉴定和研究是十分便利的。我记得读《藏书纪事诗》的时候,里面提到明代有一位藏书家叫徐玄佐,他家藏有宋本的《才调集》,只存前五卷,为了配补剩下的半部,他花了三十年时间才从别家找到后五卷,补抄配齐。在现在的条件下,我们要做一个书的版本调查要简单多了,只要细心查考,勤跑图书馆,大概用不着花三十年的时间追踪一个书。而且现在各种数据库也给版本学研究提供了丰富的资料,像国家图书馆的“中华古籍资源库”,里头的好书太多了,现在经过改版,对浏览器的要求也不是那么苛刻了。我们还有像书格网这样的网站,收集国外公布古籍资源,经过整理发布,免费提供下载。即使网上没公布,我们去图书馆看原书,图书馆的阅览服务也在不断的提高,大部分时候都能满足我们的古籍阅览需求。现在有这么好的条件,我希望利用这些资源,能够继续深入的学习古籍版本学,希望能千虑一得。

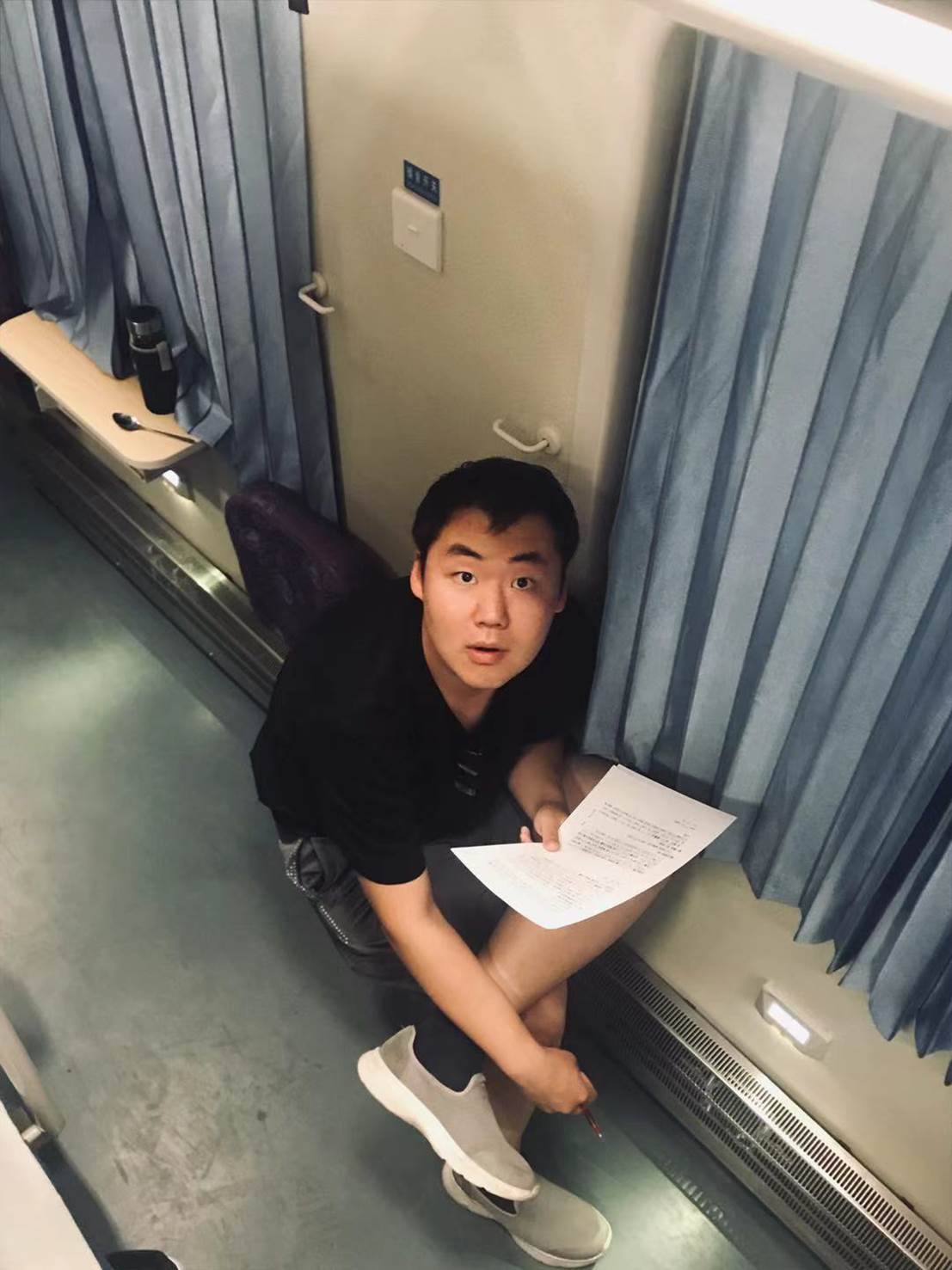

2019年7月于敦煌至西安火车上校读《春秋穀梁传注》稿件

Q:请您讲一句寄语,对于母校培养的感恩之情、对于母校发展建设的期望建议、对学弟学妹的希冀等。

A:尼山学堂的培养体系,各位老师的教诲,使我到今天仍然获益无穷。希望学堂能够芝兰并茂,绛帐长春。希望学弟学妹们能够打好基础,笃志于学,为推动学术和认识的进步贡献自己的力量,在研究中做一个幸福的人。

摄于敦煌游学途中